Использование особенностей памяти допрашиваемого при допросеСтраница 9

Некоторые преступники на допросе выбирают иную линию поведения: они не мобилизуют свое воображение, не придумывают, а просто «ничего не знают», не имеют «никакого отношения» к делу. Молчание обвиняемых рушится под тяжестью предъявляемых улик. Но и в этом случае тоже не обязательно сразу предъявлять все собранные улики. Начинать ли их предъявление с самых веских улик или вначале предъявлять менее важные доказательства, постепенно переходя к более важным,— это вопрос большого тактического значения, который должен разрешаться в первую очередь в зависимости от личности допрашиваемого.

При ограничении возможности придумывания обвиняемым ложных рассказов в свое оправдание следователь не предъявляет имеющиеся уличающие доказательства, а только говорит о них допрашиваемому. Здесь нужно подчеркнуть, что говорить при этом неправду, не только недостойно звания следователя социалистического государства, но и недопустимо с точки зрения успеха расследования. Если обвиняемый заметит, что следователь, уверяя его в наличии доказательств, говорит неправду, то это, с одной стороны, подрывает авторитет следователя и тем самым сводит на нет выполнение важной воспитательной функции, с другой—дает возможность понять обвиняемому, что следствие не располагает соответствующими доказательствами, и использовать в свою пользу пробелы в доказательственном материале, затруднить установление истины.

Однако незыблемое требование, предъявляемое к следователю, быть честным, не означает, что он не может прибегать к тактическим «хитростям». Используя работу воображения допрашиваемого, можно создать такие условия, при которых он будет считать, что следователь располагает уже такими доказательствами.

Обратным процессом сохранения материала в памяти является забывание. Знание закономерностей забывания поможет следователю решать такие важные тактические вопросы допроса, как вопрос о сроках его проведения, достоверности отсроченных показаний и т. д.

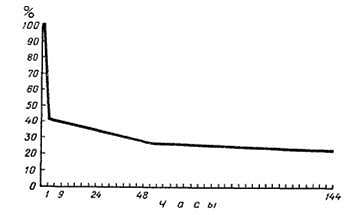

Почти все без исключения буржуазные авторы исходят из экспериментальных материалов Эббингауза 22 . Его опыты дали следующие результаты сохранения заученного материала в памяти:

|

После |

30 минут |

1 часа |

9 часов |

l дня |

2 дней |

3 дней |

31 дня |

|

сохранилось в процентах |

59,2 |

44,2 |

35,8 |

33,7 |

27,8 |

25,4 |

21,1 |

Значит, по Эббингаузу, человек почти половину забывает в первые 30 минут, 1/3— в течение 9 часов, 1/4— в течение 3 дней и 1/5—в течение месяца. Еще нагляднее показывает результаты этих экспериментов так называемая кривая забывания, или кривая Эббингауза (рис. 6), что тоже часто приводится в разных работах буржуазных авторов по криминальной психологии. Обычно из этого делается вывод о чрезвычайно большом забывании в первые, следующие за восприятием часы и ставится требование провести допрос по возможности быстрее, не откладывая ни на один час. Ценность показаний, полученных с пропуском первых часов, ставится под сомнение, т. е. по сути дела ценность преобладающего большинства показаний.

Рис.6

Дело в том, что кривая забывания Эббингауза построена на основе экспериментов с заучиванием бессмысленных слов, а в следственной практике допрашиваемые отвечают на вполне понятные им вопросы и рассказывают о понятных для них фактах.

Забывание понятного материала происходит прежде всего за счет второстепенных, психологически и логически менее важных его частей. Запоминание на основе понимания является более эффективным, чем запоминание бессмысленного материала не только по объему, но и по прочности. Все это, конечно, не говорит о том, что допрос можно отложить на любое время, что следователь не должен стремиться к проведению допроса, по возможности, непосредственно после события или выявления допрашиваемого. Дело не в том, что процесс забывания не зависит от времени, а в том, что забывание осмысленного материала проходит не по кривой Эббингауза, и нет основания не доверять отсроченным показаниям.

Уже в опытах Листа наблюдалось, что некоторые испытуемые давали более точные сведения о наблюдаемых ими фактах на втором и даже третьем отсроченном опросе, чем на первом. Это в то время считалось случайным. Опыты советского психолога Б. П. Красилыцикова 23 показали, что «усиливание в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении по сравнению с непосредственным» — явление, именуемое в психологии реминисценцией, не случайное и не редкое. Из 485 индивидуальных экспериментов, проведенных им, реминисценция была обнаружена в 40,5% опытов и даже «в ряде случаев, где второе воспроизведение было хуже, третье воспроизведение после более длительного временного интервала давало резкое улучшение». Второе воспроизведение многих испытуемых (из 252—120) не только содержало отдельные новые элементы, но явилось вообще лучше первых — непосредственных 24 .

Проблема одиночества пожилого человека

Потеря близких и ожидание собственной смерти

В целом, как подтверждает исследование, круг общения у пожилого человека сужается и ограничивается ближайшими родственниками, отчасти соседями и немногими друзьями. Утрачиваются многие идентичности и остается единственная идентификация с семьей. Семейные ценности доминируют в ценностном созн ...

Факторный анализ полученных данных и интерпретация результатов

В результате факторного анализа структуры интегральной индивидуальности студентов с первым типом ценностных ориентации (ценности личной жизни) было выявлено 2 значимых фактора, вобравших себя 44,9% общей дисперсии.

Таблица 2. Результаты факторизации данных, полученных в группе студентов с первым типом ценностных ориентации

Уровень ...

Дети из детского дома

Сегодня в нашей стране в детских домах и школах – интернатах растут около трети миллиона детей, оставшихся без попечения родителей. Какие они, эти дети? Как ни странно, ответить на этот вопрос довольно трудно. Игнорируемая обществом проблема детей, оставшихся без родителей не исчезла, а, напротив, катастрофически разрослась, превративши ...