ВведениеСтраница 1

В рамках психогенетики исследования экстра-, интроверсии, нейротицизма, психотицизма, эмоциональности, активности и социабельности традиционно проходят в контексте изучения темперамента, к которому относят, помимо этих, еще ряд формально-динамических характеристик поведения человека. Эти черты темперамента определяют не столько то, что человек делает, сколько как он это делает, иначе говоря, они не характеризуют содержательную сторону психики (хотя, конечно, опосредованно влияют на нее).

Оценка подобных особенностей поведения близнецов 21-25 месяцев жизни (х = 23 мес.) была проведена Э.Ф. Кириакиди. Исследование проводилось по методике Н. Бейли (одна из наиболее распространенных и хорошо отработанных шкал для диагностики детского развития). Используемая автором часть шкалы объединяется в три фактора: эмоциональность, экстраверсия и активность. Результаты показали, что на абсолютные оценки по этим факторам влияют конкретные особенности домашней среды: наличие в семье бабушки, систематические игры родителей с детьми, хорошие жилищные условия. Однако внутрипарное сходство и, следовательно, коэффициент наследуемости от этих обстоятельств не зависит. Генетический компонент обнаружился только в дисперсии оценок эмоциональности (0,30 и 0,47 при двух разных способах вычисления). Индивидуальные различия по активности полностью определяются средой, причем в обоих случаях большую роль играет индивидуальная среда. Но при этом эмоциональность и активность оказались связанными генетической корреляцией (rG = 0,45), что свидетельствует о наличии у них некоторой общей основы, общей системы генов, определяющих вариативность обеих черт.

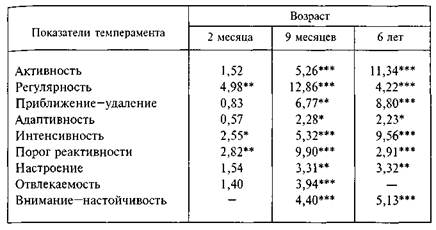

Несколько иной подход к исследованию динамики поведения детей был реализован в Нью-Йоркском лонгитюдном исследовании, в котором были выделены 9 компонентов, описывающих динамику поведения ребенка: активность (главным образом двигательная), регулярность (ритмичность появления поведенческих реакций, например, проявлений голода, отправления физических функций, смены циклов сна и бодрствования и т.д.); приближение-удаление (иначе обозначается как реакция к/от: направление эмоционального и двигательного ответа на новые стимулы); адаптивность (реакция на новую ситуацию); интенсивность реакции любого знака; порог активности; доминирующее настроение; отвлекаемость (легкость изменения поведения в ответ на новые ситуации); внимание/настойчивость (длительность какой-либо деятельности и способность продолжать ее вопреки помехам). На основе Нью-Йоркского лонгитюдного исследования А. Торгерсен провела близнецовое исследование, результаты которого в табл. 10.1 [по: 132; гл. VIII].

Таким образом, уже начиная примерно с 9 месяцев жизни проявляется генетически заданная индивидуальность в сфере динамических характеристик поведения ребенка, т.е. темперамента.

Поданным, полученным в Нью-Йоркском лонгитюдном исследовании (оно началось в 1957 г.; первичная выборка– 133 ребенка раннего возраста), был выделен синдром трудного темперамента. Его признаками являются: низкая ритмичность, преобладание негативного настроения, слабая реакция «к», плохая адаптивность и высокая интенсивность реакций.

Оказалось, что этот синдром устойчив в первые годы жизни. В Нью-Йоркском исследовании в парах возрастов получены положительные корреляции: 1 год и 2 года – 0,42; 2 и 3 года – 0,37; 3 и 4 года – 0,29; в Колорадском проекте аналогичные корреляции даже выше: 0,54, 0,61, 0,54 соответственно. Более того, начиная с трех лет обнаруживаются связи с темпераментом в период ранней взрослости (17-24 года): корреляции с оценками, полученными в 1 и 2 года, приближаются к нулю, но затем, в 3 и 4 года, они уже равны 0,31 и 0,37 (подумаем: ведь это интервал в 15-20 лет!).

Таблица 10.1

Внутрипарное сходство МЗ и ДЗ близнецов в исследовании темперамента А. Торгерсен

Примечание. Внутрипарное сходство МЗ и ДЗ близнецов оценивалось по соотношению дисперсий внутрипарных разностей. Значимое F-отношение говорит о большем сходстве МЗ по сравнению с ДЗ и, следовательно, о наличии генетического компонента в изменчивости признака.

Ограничапия и содержание специальной психологической помощи в зависимости

от возраста нуждающихся в ней

В ходе индивидуального развития ребенка постоянно идет борьба между незрелостью его структур и фондом роста или развития. В зависимости от преобладания первого или второго фактора при одних и тех же условиях в одних случаях можно ожидать более устойчивые патологические изменения, а в других - более легкие и поддающиеся коррекционно-педа ...

Результаты исследования по экспериментально-проективной

методике "Анализ притчи"

Экспериментально-проективная методика "Анализ притчи" направлена на изучение локуса-контроля.

Диаграмма 2.7 1. (КГПУ) Диаграмма 2.7 2. (МГТУ)

- экстернальный локус-контроля;

- интернально-экстернальный локус-контроля;

- интернальный локус-контроля;

- несформированность метафорического мы ...

Социально-психологический подход к изучению причин изнасилования

В данном параграфе, мы рассмотрим социально-психологический подход, в основе которого принято методологическое положение социальной психологии, которое устанавливает зависимость между нравственно-психологическими качествами личности и микросоциумом, в котором эти качества реализуются. Такой подход, позволяет рассмотреть процесс ее разви ...